府中・多摩地方での相続問題を速やかに解説

相続で兄弟姉妹との関係が悪化してしまう──そんなケースが府中市・多摩地域でも多く見られます。話し合いがうまく進まず、相手の主張に不信感を抱いたり、疎遠だった相続人が突然出てくることもあります。

このページでは、兄弟姉妹との相続トラブルの実例や、感情的なもつれを避ける方法、相続の備え方について、弁護士の視点から解説します。

兄弟・姉妹間でよくある相続トラブルとは?

相続の現場では「仲の良かった兄弟姉妹」が一転、激しく対立することもあります。ここでは、よくある争いのパターンと、そうなる背景をご紹介します。

- 長男がすべての財産を取得すると主張するケース

- 不動産の分割方法が決まらないケース

- 疎遠だった兄弟が相続分を主張するケース

- 生前贈与があったと主張するケース

- 寄与分の請求ができると主張するケース

- 同居していた側に対して預金の使い込みをしていたと主張するケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続トラブル事例❶ 長男が「すべて自分のもの」と主張する不公平感と対応策

相続財産はどうやって分ける?

遺言書がなければ、相続人全員で話し合って分け方を決めます。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。全員の合意があれば、誰が何をもらうかは自由に決められます。

ただし、話し合いがうまくいかない場合に備えて、民法では「法定相続分」という目安が決まっています。

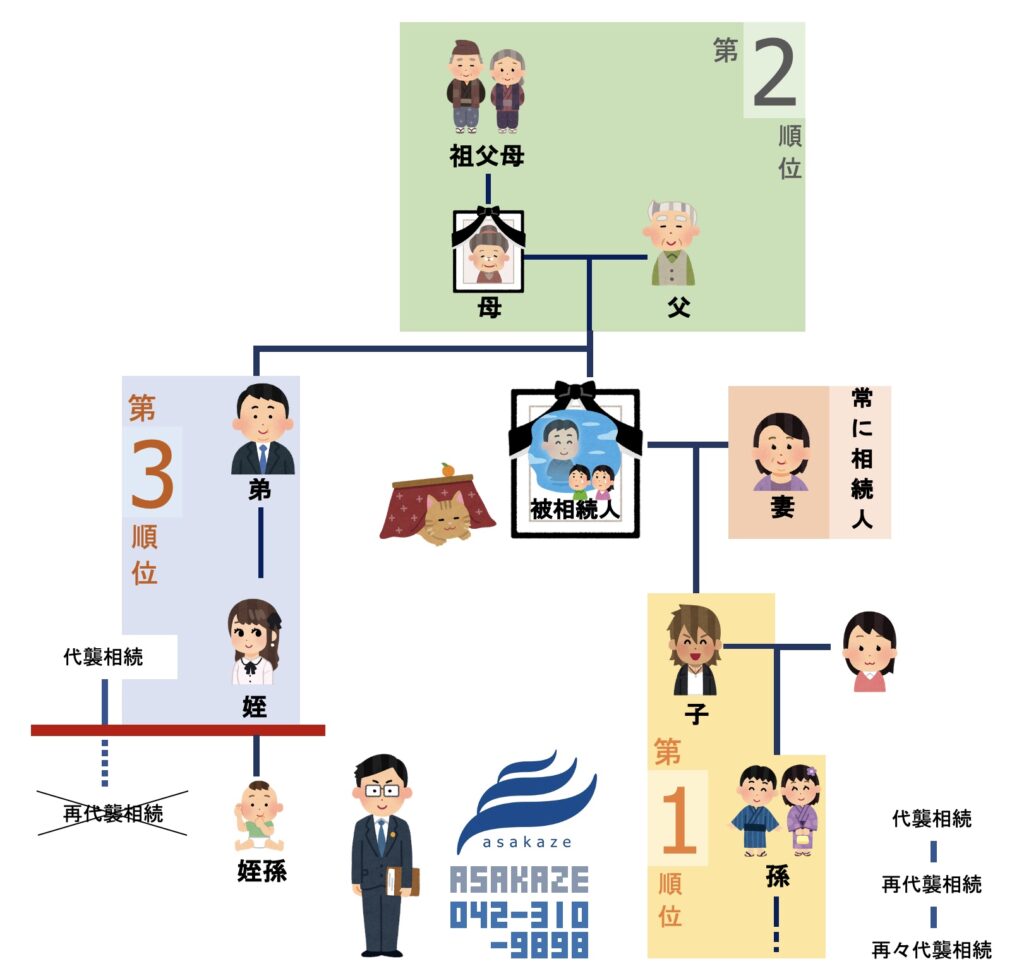

相続人の種類や人数に応じて、分け方の基本ルールが変わります。

| 法定相続人(故人から見た関係) | 法定相続分 |

| 配偶者のみ | 配偶者:すべて |

| 配偶者+子(孫) | 配偶者:1/2 子(孫):1/2 |

| 配偶者+父母(直系尊属) | 配偶者:2/3 父母:1/3 |

| 配偶者+兄弟姉妹(甥姪) | 配偶者:3/4 兄弟姉妹(甥姪):1/4 |

| 子どものみ(孫のみ) | 子(孫):すべて |

| 父母のみ | 父母のみ:すべて |

| 兄弟姉妹のみ(甥姪) | 兄弟姉妹(甥姪):すべて |

「全部俺のもの」と言い出すとトラブルの火種に

同じ順位の相続人が2人以上いる場合は、法定相続分にしたがって均等に分けるのが原則です。

たとえば、子どもが3人いれば、それぞれ1/3ずつの取り分になります。

ただしこれは、話し合いがまとまらなかった場合の目安です。

全員が納得すれば、誰か1人がすべての財産を相続することも可能です。

とはいえ、多くのケースでは「自分も当然に取り分がある」と考える相続人がいます。

一方的に「全部自分のものだ」と主張すると、家族間のトラブルに発展することが少なくありません。

長男の一方的な主張には、法的ルールと弁護士対応で対抗を

長男が「すべて自分のものだ」と主張してくると、不公平に感じるのは当然です。遺言がない場合、相続は法定相続分に基づいて、全員で話し合って決める必要があります。

感情的になりやすい場面だからこそ、法律に基づいた冷静な対応が重要です。話し合いが進まない場合は、弁護士が間に入り、権利や分け方について整理することで、納得できる解決に近づけます。長男の圧力に負けずまずは相続に強い弁護士に相談することを考えてください。弁護士が受任すると長男の窓口は弁護士になり、ご本人には長男からの連絡はなくなります。

早い段階でのご相談が、トラブルの長期化を防ぐ第一歩です。

相続トラブル事例❷ 不動産の分け方で揉める兄弟──換価・共有の法的選択肢

法定相続分どおりでも揉める?不動産が原因の相続トラブル

被相続人の子ども達が法定相続分の割合に従って相続すると決めても、不動産の分割方法が決まらずにトラブルになることもあります。たとえば、「被相続人の子ども3人」が1/3ずつ相続すると決めたとしましょう。しかし、財産の大部分を不動産(マイホームを含む)が占めていた場合、不動産を物理的に3等分することはできないため、何らかの方法で分配しなければなりません。不動産を含む相続財産を分割する例は、次のとおりです。

| 共有 | 相続割合に従って不動産を共有する (各人が持ち分を所有する) |

| 現物分割 | 「特定の財産」ごと、特定の相続人が相続する (長男は不動産、次男は預貯金など) |

| 換価分割 | 不動産を売却し、売却金を相続割合で分配する |

| 代償分割 | 不動産を相続する相続人が、他の相続人に代償金を支払う |

相続財産の大半が不動産…現物で分けられない現実

もし共有とすると、不動産の売買・建て替えなどの意思決定が複雑になり、次世代の相続人の負担となる可能性が高いです。兄弟姉妹間で感情的な対立が大きくなっているような場合は、共有は可能な限り避けたほうがいいでしょう。

しかし、兄弟姉妹の考えが違うと、現物分割・換価分割・代償分割のいずれで進めるのか、方向性がまとまらないこともあります。分割方法が決まらなければ遺産分割協議が成立せず、結果として相続トラブルになる可能性もあります。

不動産トラブルの解決には、分割方法の選択と弁護士の介入が有効

不動産の分割でもめている場合は、「換価分割」「代償分割」などの方法を整理し、どの手法が最も現実的かを冷静に判断することが大切です。

兄弟間で話し合いが難航する場合は、弁護士が間に入り法的に妥当な分け方を助言し、必要に応じて交渉や調停も行います。

早めのご相談が、長期化や感情的な対立を防ぐカギとなります。

相続トラブル事例❸ 疎遠だった兄弟が突然相続を主張してきた場合の対応

突然現れた「兄弟」からの相続主張──混乱せず冷静に対応を

疎遠だった兄弟姉妹が突然相続を主張してきた場合、感情的な混乱や不安を感じることもあるでしょう。しかし、相続手続きにおいては、すべての法定相続人の合意が必要です。たとえ長年連絡を取っていなかったとしても、法的には相続人としての権利があります。

相続人かどうかを確認するには?まずは戸籍で関係を整理

このような状況では、まず相手が本当に法定相続人であるかを確認することが重要です。戸籍謄本を取り寄せることで、相続関係を明確にできます。その上で、冷静かつ丁寧な対応を心がけ、感情的な対立を避けることが大切です。連絡手段としては、記録に残る書面やメールを利用することをおすすめします。

代襲相続にも注意──複雑なケースは弁護士と進めるべき

また、相手が代襲相続人(例えば、亡くなった兄弟姉妹の子)である場合、法的な手続きや対応が複雑になることがあります。このようなケースでは、弁護士に相談することで、適切な対応策を講じることができます。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、スムーズな解決が期待できます。

さらに、将来的なトラブルを防ぐためには、遺言書の作成を検討することも有効です。遺言書を作成することで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。

疎遠だっただけでなく、異母兄弟である場合には「家族という感覚がない」「相続させたくない」と感じる方も多くいます。しかし法律上は、異母兄弟であっても正当な法定相続人です。相続を拒むことは原則できません。突然の主張に動揺した場合は、まず弁護士に相談することで、冷静な対応が可能になります。

相続トラブル事例❹ 生前贈与があったと主張されたときの対処法(特別受益)

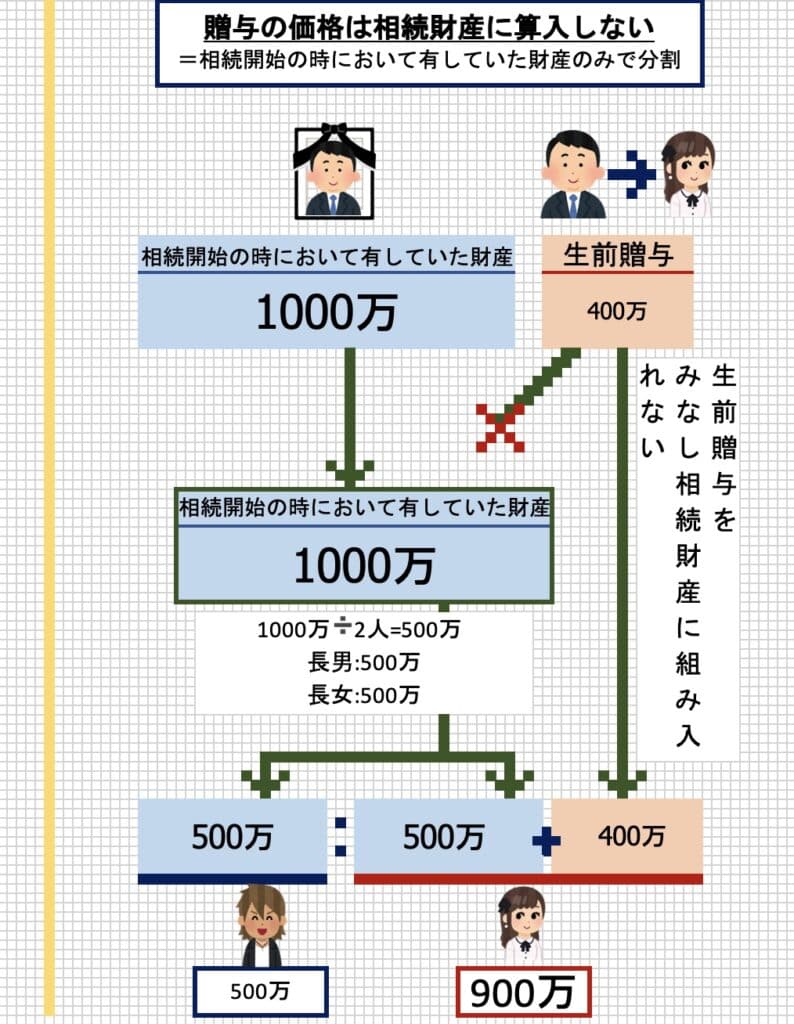

「特別受益」が争点に──生前贈与が相続分に与える影響とは

相続の場面では「○○には生前贈与があったはずだ」といった主張がなされることがあります。これは、被相続人から特定の相続人に贈与された財産が「特別受益」に該当するのではないか、と疑われるケースです。特別受益があると判断された場合、その分は相続財産に「持ち戻し」て計算されるため、受け取った相続人の取り分は減り、他の相続人の取り分が増えることになります。そのため、贈与の有無や金額をめぐって争いになることが少なくありません。

特別受益の持ち戻しとは?相続分への影響

特別受益の持ち戻しとは、被相続人が生前に行った贈与や支援が、相続分に影響するかを判断し、その分を相続財産に加算して公平に分け直す制度です。住宅購入資金や学費援助などが該当することがありますが、証拠が曖昧だと主張が平行線をたどり、相続トラブルの火種になります。

特別受益の判断に迷ったら──弁護士による冷静な整理と助言を

生前贈与が「特別受益」にあたるかどうかは、相続分に大きな影響を与える重要なポイントです。特別受益として持ち戻すべきか否かをめぐって、相続人間で意見が対立することは少なくありません。

このようなケースでは、法的な判断や証拠の整理を弁護士に任せることで、冷静かつ公平な解決に近づけます。

特別受益かどうかの線引きは非常に専門的な領域ですので、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

相続トラブル事例❺ 介護した兄弟が「多くもらうべき」と主張するケース(寄与分)

寄与分とは何か?介護による相続分の増加

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分に加えて受け取れる財産のことを指します。たとえば、被相続人の介護を長期間行った相続人が、その貢献度に応じて遺産を多く受け取ることが認められる場合があります。

寄与分の主張がもたらす相続人間の対立

寄与分が認められると、他の相続人の取り分が減少するため、相続人間で争いが生じることがあります。特に、介護を行った相続人が「多くもらうべき」と主張する場合、他の兄弟姉妹との間で意見の食い違いが発生し、相続手続きが複雑化することがあります。

寄与分の認定と弁護士の役割

寄与分の認定には、介護の内容や期間、被相続人の財産への影響など、具体的な証拠が必要です。これらを適切に整理し、主張を裏付けるためには、相続に強い弁護士の専門的なサポートが有効です。弁護士は、相続人間の調整や必要な手続きの代行を行い、公平な相続の実現を支援します。

相続トラブル事例❻ 同居していた側に対して預金の使い込みをしていたと主張するケース

兄弟姉妹のうち、親と同居していた方がいると、他の兄弟姉妹が「同居中に預金を使い込んだ」などと主張するケースもあります。もし本当に親の意思に反して使いこまれていた場合は、他の相続人は使い込んだ人に対して返還請求が可能です。

しかし、同居していた側とすれば、家族の生活費として引き出しただけだと主張するかもしれません。このように主張が食い違うと、訴訟に発展するほどのトラブルになる可能性もあります。

感情的な対立を避けるには?兄弟姉妹との相続トラブルを防ぐ3つの備え

兄弟姉妹との関係がこじれる相続。感情的な対立を防ぐには、準備と冷静な対応が欠かせません。ここでは「遺言書の作成」「早期の財産調査」「弁護士の活用」という3つの備えを紹介し、争いを未然に防ぐ方法を解説します。

- 被相続人の生前に遺言書を作成しておく

- 相続財産調査はできる限り早めに行う

- 遺産分割協議が進まない場合は弁護士に相談する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

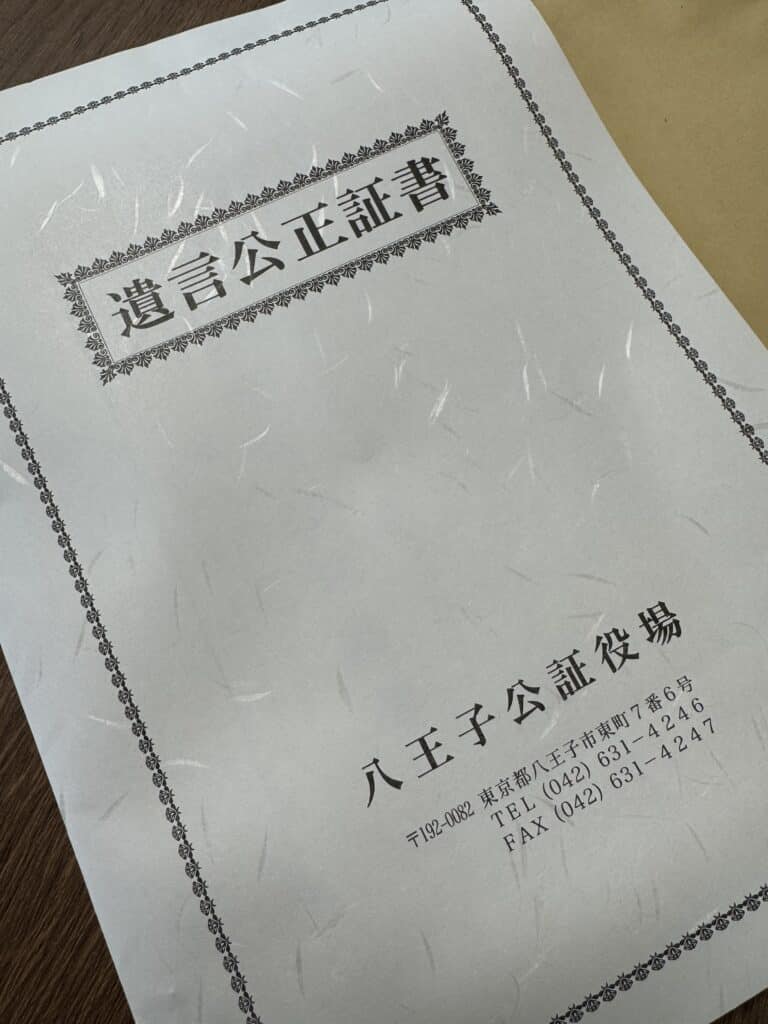

トラブル防止策❶ 「家族の絆を守るために」──遺言書で明確な意思を伝える

遺言書があれば、兄弟間の「不公平感」を防げる

相続トラブルの多くは、被相続人の意思が明確でないことから生じます。遺言書を作成することで、誰に何を相続させるかを具体的に示すことができ、相続人間の不公平感や誤解を防ぐことができます。特に、家業を継ぐ方や介護を担った家族への配慮など、個別の状況に応じた分配を行うことで、相続人間の納得感を高め、円満な相続を実現することができます。

「付言事項」で感謝と想いを伝え、争いを防ぐ

また、遺言書には「付言事項」として、家族への感謝の気持ちや、財産分配の理由を記載することができます。これにより、相続人が被相続人の意思をより深く理解し、感情的な対立を避ける助けとなります。遺言書の作成は、法的な手続きだけでなく、家族の絆を守るための大切な手段です。

自筆?公正証書?形式によって異なる遺言の効力

遺言書の作成にあたっては、法的な要件を満たす必要があります。自筆証書遺言や公正証書遺言など、形式によって必要な手続きが異なるため、遺言に精通した弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。特に、公正証書遺言は公証人が関与するため、内容の有効性が高く、相続手続きがスムーズに進む利点があります

遺言は“将来のトラブル予防策”として最も有効

遺言書の作成は、家族の未来を守るための重要なステップです。相続に関する不安や疑問がある方は、ぜひ、遺言に精通した弁護士に相談し、適切な遺言書の作成を検討してください。

トラブル防止策❷ 「疑念を生まないために」──早期の財産調査で透明性を確保

相続財産調査は、遺産分割協議を円滑に進めるために不可欠なステップです。特に遺言書がない場合、被相続人の財産を正確に把握し、相続人間の信頼関係を維持するためには、早期の調査と情報共有が重要です。以下では、相続財産調査の重要性、具体的な手順、そして調査結果の記録・共有のポイントについて解説します。

早期の財産調査が重要な理由

相続財産調査を早期に行うことは、相続手続きを円滑に進めるために重要です。被相続人が亡くなった後、時間が経過すると、財産の所在や内容が不明確になり、相続人間での疑念やトラブルの原因となる可能性があります。また、相続税の申告期限や相続放棄の期限など、法的な期限も考慮する必要があります。早期に財産調査を行うことで、これらのリスクを回避し、スムーズな相続手続きが可能となります。

財産調査の具体的な手順

相続財産調査の手順は以下の通りです。相続財産の調査は、まず被相続人の通帳・キャッシュカード・郵便物などを確認するところから始まります。金融資産は各金融機関に残高証明を請求し、不動産は法務局から登記簿謄本を取得して所有状況を把握します。また、有価証券・生命保険・負債の有無についても早めに調べておくことが肝要です。相続放棄や分割協議を判断するための土台として、正確で網羅的な情報収集が求められます。

- 通帳や取引履歴の確認:被相続人の通帳を確認し、取引履歴から他の財産情報を把握します。

- 不動産の調査:法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、所有権や抵当権の有無を確認します。

- 有価証券やその他の資産の確認:証券会社や保険会社に問い合わせ、被相続人が保有していた資産の詳細を確認します。

- 負債の確認:被相続人の借入金やローンなどの負債も調査し、相続放棄の判断材料とします。

府中・多摩地方での相続問題解決 相続人調査、相続財産調査費用はどのくらい?相続財産調査の詳細解説

調査結果を記録・共有する際のポイント

財産調査の結果は、相続人全員で共有し、透明性を確保することが重要です。以下のポイントに留意しましょう。

- 財産目録の作成:調査結果を基に、財産目録を作成します。これにより、相続人全員が財産の全容を把握できます。

- 記録の保管:調査過程や取得した書類は、紛失しないよう適切に保管します。

- 情報の共有:相続人間で情報を共有し、疑念や誤解を防ぎます。

これらの対応により、相続人間の無用なトラブル発生を防ぎ、円滑な遺産分割協議を促すことができます。

トラブル防止策❸ 「感情的な対立を避けるために」──弁護士の専門知識で円滑な協議を

兄弟姉妹間での遺産分割協議が進まない場合、感情的な対立が深刻化し、家族関係に亀裂が生じることがあります。このような状況では、弁護士の専門知識と第三者としての立場が、冷静かつ公平な解決への鍵となります。感情的な対立が避けられないときは、弁護士が間に入り冷静な協議を進めるのが最善策です。

弁護士は交渉代理・法的助言・感情緩和など複数の役割を担えます。

兄弟・姉妹間の相続トラブルを弁護士に相談するメリット

兄弟・姉妹間で相続トラブルが発生しそうなとき、もしくは既にトラブルになってしまった場合、相談できる士業は「弁護士」のみです。弁護士に相談するメリットとしては、次のような点が挙げられます。

- ❶正当な遺産の範囲を知ることができる

- ❷一方的な主張を受け入れずに済む

- ❸調停や訴訟に発展せず済むケースが多い

- ❹遺産分割協議交渉を任せられる

- ❺遺留分侵害額請求の代理を任せられる

いずれか一つでも役立つと感じる方は、ぜひ弁護士に相談してみてください。それぞれ詳しく解説します。

弁護士のメリット❶ 「遺産が見えない」不安を解消──弁護士による正確な財産把握

「何がどれだけ遺されているのか分からない」という不安は、相続トラブルの始まりになりがちです。

特に遺言書がなく、預金通帳や不動産情報が揃っていない場合、相続人だけで財産全体を把握するのは困難です。

弁護士に依頼すれば、金融機関・法務局・保険会社などへの照会手続きを代行でき、網羅的な財産リスト(財産目録)の作成を支援します。

法的な根拠に基づいた正確な財産調査によって、相続人間の疑念や「隠し財産があるのでは」という不信感を未然に防ぐことができます。

弁護士のメリット❷ 兄弟の主張に納得できない…法的根拠で冷静に対抗する

「長男が全部もらうと言ってきた」「勝手に進められている」──こうした一方的な主張に不満や怒りを抱いても、感情的に反論すると話し合いはかえってこじれます。

弁護士に相談すれば、相続分や遺留分など、法律に基づいた正しい持ち分を把握した上で、冷静かつ論理的に対応することができます。

「受け入れるしかない」とあきらめる前に、法的にどう対応すべきかを明確にすることで、ご相談者の相続の権利を守る一手となります。

弁護士のメリット❸ 「争いにしたくない」なら弁護士の介入で円満解決を

兄弟姉妹間での遺産分割協議が進まないとき、当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、争いに発展するリスクが高まります。

「できれば裁判にしたくない」「家族の関係をこれ以上壊したくない」──そう感じる方こそ、弁護士の介入が有効です。

相続問題に精通した弁護士が第三者として関わることで、冷静かつ制度的な整理が可能となり、協議を円滑に進めるための土台が整います。

弁護士のメリット❹ 「もう話したくない」…弁護士が代わって協議を進めます

弁護士は依頼人の代わりに、他の相続人と交渉することができます。これは他の士業には認められておらず、弁護士だけに許された行為です。兄弟姉妹間で感情的な対立が大きくなっている場合、直接顔を合わせて話すと、どうしても合意に至りづらいこともあるでしょう。交渉そのものを弁護士に任せてしまえば、心理的負担も軽減できます。

精神的な負担を軽減──弁護士があなたの“代理人”として対応

兄弟姉妹との直接の話し合いがストレスになっている方も多いのではないでしょうか。

相手の態度に怒りを感じている、自分ではうまく説明できない、話すたびに関係が悪化する――そんなときは、弁護士があなたの代理人となって協議を進めることで、精神的な負担を大幅に減らすことができます。

「中立の調整役」ではなく、「あなたの立場を守るための法的な代弁者」として、相手とのやり取りを一手に引き受けます。

法的な対処を行うために──弁護士による交渉代理の活用

遺産分割協議において、弁護士は法律上、依頼者の代理人として他の相続人との交渉を全面的に担うことができる専門職です。

司法書士にも一部の紛争(※140万円以内の簡裁代理)での代理権はありますが、複数の相続人が絡む協議や、金額が大きく複雑な遺産分割においては、弁護士でなければ対応できません。

幅広い交渉権限を持つ弁護士だからこそ、法的根拠に基づいた主張を構築しつつ、依頼者に代わって冷静で説得力のある交渉を進めることが可能になります。

その結果、感情に引きずられることなく、実務的かつ公正な結論に導くことが期待できます。

感情的対立を避けながら、相続理論に沿った依頼者に有利な結論へ

相続では、寄与分、特別受益、法定相続分などの制度が複雑に絡みます。

法定相続分は民法で定められた割合にすぎませんが、実際の協議ではそれだけで済まないケースがほとんどです。

被相続人から生前に多額の援助を受けていた兄弟がいれば、その「特別受益」を主張することで、依頼者の取り分を増やす余地が生まれます。

逆に、依頼者が長年にわたり親の介護を担っていたような場合には、「寄与分」として相応の評価を求めることが可能です。

こうした主張は、単に感情をぶつけるだけでは通りません。法的な根拠に基づき、裏付け資料とともに粘り強く交渉する必要があります。

弁護士は、これらの制度を組み合わせながら、依頼者の事情に沿って戦略的に主張を構築し、協議を有利に進めていきます。

表面的には「相続人同士の平等」が原則であっても、その内実には調整と交渉の余地があります。

制度を正しく使いこなせるかどうかが、手にできる遺産の差となって現れるのです。

当事務所では、相続に関する無料相談を承っております。初回のご相談では、費用のお見積もりや手続きの流れについても丁寧にご説明いたします。「もう話したくない」「感情的な対立を避けたい」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。弁護士があなたの代理人として、円滑な解決をサポートいたします。

弁護士のメリット❺ 遺留分を取り戻したい──弁護士が制度を使って正当に請求

「不公平な遺言で財産がもらえない」「特定の兄弟だけに生前贈与があった」──

そんな場面で頼れるのが、民法に基づき最低限の取り分を守る「遺留分侵害額請求」です。

配偶者や子、親といった法定相続人に認められた権利ですが、実際に取り戻すには法的知識や証拠整理、相手との交渉が必要になります。

特に、関係が悪化している兄弟姉妹との話し合いには大きなストレスが伴います。

弁護士に依頼すれば、請求手続きの代理はもちろん、感情的な対立を避けつつ、制度に沿った交渉で円滑な解決を目指すことが可能です。

遺留分を請求したいなら──制度と実務を理解した弁護士と一緒に

遺留分を請求するには、誰に対してどのように主張するかを整理する必要があります。

生前贈与や遺贈の有無、請求対象者の特定、時効の確認、遺留分額の計算など、いくつかの判断ポイントがあります。また、特別受益や寄与分との関係、財産評価の方法など、実務的な論点も多く含まれています。相手が親族であっても、話し合いが難しい場面では、感情に配慮しつつ冷静に請求を進める必要があります。当事務所では、こうした場面において、制度に基づいた適切な主張と交渉を行い、できるだけ円滑な解決に向けた対応をしています。遺言や分配内容に疑問を感じた方は、早めにご相談いただくことで方針が立てやすくなります。

遺留分という正当な権利を否定されたことに対し、悲観や怒りではなく、毅然とした姿勢で向き合いましょう。法律があなたに保障する権利は揺るぎないものです。弁護士と共に戦略的に行動し、この権利を適切に行使することが、あなたの将来の安定と尊厳を守る道となります。

兄弟間の相続トラブル、こじれる前に弁護士と整理を

遺言がない場合も、ある場合も「話し合い」は避けられない

たとえ兄弟姉妹の仲が悪くても、遺言書がない限り、遺産分割は全相続人での協議が必要です。

また、遺言書があったとしても、遺留分が侵害されていれば、内容の修正や請求交渉が必要になることもあります。

感情的な対立が大きくなる前に、法的視点での整理を

兄弟間で直接交渉を続けると、感情が先立ち、関係がさらに悪化してしまうことがあります。

その結果、話し合いでは解決できず、調停・訴訟に発展することも少なくありません。

冷静に早期解決を目指すなら、相続に精通する弁護士が代理人として入ることが効果的です。

当事務所では相続の実務を一貫して対応可能です

弁護士法人あさかぜ法律事務所では、相続財産調査・遺産分割協議・遺留分侵害額請求・調停手続き・相続放棄など、相続全体を見据えたサポートを一貫してご提供しています。

相続に不安を感じた時点で、まずはお気軽に時間無制限の初回無料相談のご利用をご検討ください。

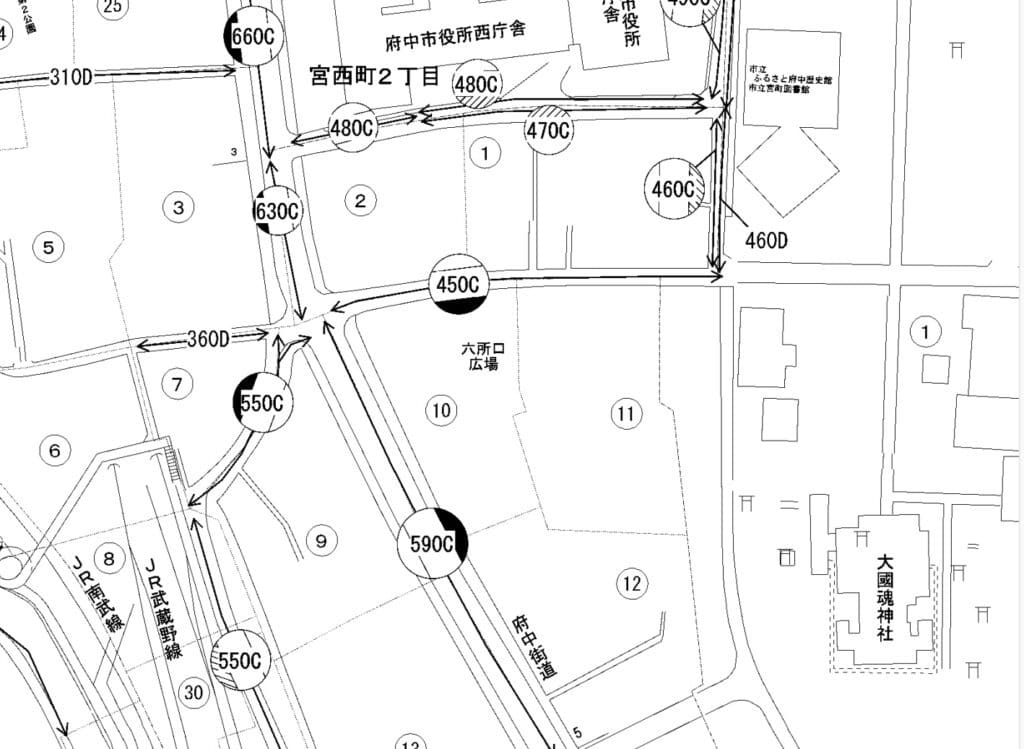

府中・調布・小金井・稲城・国分寺の相続はあさかぜの無料法律相談へ

当事務所では、府中市・調布市・稲城市・多摩市・狛江市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・武蔵野市など、多摩地域全域の相続に関するご相談を承っております。各地域ごとに異なる家族構成や不動産事情にも配慮しながら、遺留分や遺産分割、相続放棄といった複雑な問題にも対応いたします。

【LINE無料相談】相続のご相談も24時間対応、LINEで手軽に解決へ

【電話無料相談】家族や仕事に合わせて短時間で完了!電話相談で手軽に相続のお悩みを解決へ

事務所ご来所無料相続相談【時間制限なし】

時間制限もありません。ゆっくりとお話しください。しっかりとお悩みやご要望をお伺いします。

費用や依頼できる内容などご相談後に気になったことや相談時に聞き忘れたことは、相談後にもお気軽にお問い合わせください。

ル・シーニュ定期無料法律相談会【月2、3回開催】

【無料相談】ルシーニュ府中市法律相談と当事務所法律相談会のご案内

府中市役所では、府中市民(在勤・在学含む)の方を対象に、民事問題(相続、離婚、不動産貸借など日常の法律問題)について、弁護士を相談員として無料法律相談を開催されております。

当事務所の市民活動センタープラッツ法律相談会も相談料無料です。府中市役所主催の無料法律相談会との対照表を添付しますので、日程などをご確認のうえ、ぜひご利用ください。

【無料相談】ルシーニュ府中市法律相談と当事務所法律相談会のご案内

LINE無料相談【ご自身のペースでご相談】

【府中・多摩地方】自分のペースでいつでも!LINEで相続の無料相談

相続問題で悩んでいませんか?時間が取れない、誰に相談すればいいかわからない、そんな悩みを抱えるあなたにピッタリのサービスが「LINEでの相続初回無料相談」です。

LINE相談なら、いつでもどこでも、自分のペースで相談が可能です。

電話無料相談【困った時にすぐに問い合わせ】

【府中・多摩地方】15分で相続問題解決へ!親身な弁護士に相続の無料電話相談

相続の問題は、忙しい日々の中で後回しにしがちなものです。しかし、当事務所の電話相談なら、15~20分という短時間で効率的に解決の糸口を見つけることができます。あなたのライフスタイルに合わせた柔軟な対応が可能なので、いつでもご相談ください。